La Forteresse de Bard abrite quatre musées fascinants et accueille d’importantes expositions temporaires ainsi que des événements culturels.

Vous pouvez accéder au sommet de la forteresse en suivant le parcours piétonnier, qui court entre de puissants murs à partir de l'intéressant village médiéval à côté du parking, ou vous pouvez utiliser les ascenseurs panoramiques à travers lesquels vous pourrez profiter d'une vue magnifique sur la vallée environnante et le village médiéval.

Resté presque intact depuis sa construction, le fort de Bard représente l'un des meilleurs exemples de forteresse barrière du début du XIXe siècle.

La forteresse est composée de trois bâtiments principaux : à partir du bas se trouvent l'Opéra Ferdinando, le bâtiment du milieu, - l'Opéra Vittorio - jusqu'au sommet du relief, où se trouve l'Opéra Carlo Alberto. Ce dernier est le plus imposant des trois ouvrages, qui renferme en son sein la grande cour quadrangulaire de la Piazza d'Armi, entourée d'un grand portique, où se trouvent les espaces dédiés aux expositions temporaires.

Histoire du Fort

Déjà sous le règne de Théodoric (début du VIe siècle après J.-C.), soixante soldats armés étaient en garnison pour défendre les « Clausuræ Augustanæ » (un système de défense mis en place pour protéger les frontières de l’Empire) à Bard.

En 1034, il fut décrit comme « oppidum inexpugnabile », dans l’une des plus anciennes références à un château de la Vallée d’Aoste. Les Savoie devinrent seigneurs de Bard en 1242, avec Amédée IV, poussés par l’insistance des habitants locaux, lassés des abus de pouvoir d’Hugues de Bard, qui exploitait la position de son château pour prélever de lourdes taxes sur les voyageurs et les marchands.

A partir de cette époque, le château fut toujours contrôlé par les Savoie, qui y tenaient garnison. En 1661, les armées des autres forteresses de la Vallée d’Aoste, dont Verrès et Montjovet, convergèrent à Bard.

Le château joua ensuite un rôle important à l’occasion du passage de l’armée française en 1704 et surtout de l’arrivée de Napoléon Bonaparte qui, en mai 1800, trouva une garnison composée de 400 autrichiens retranchée dans le fort. Les structures de défense du fort étaient tellement efficaces que l’armée de Napoléon mit environ deux semaines à les neutraliser en ayant recours à une astuce. Le fort fut ensuite démantelé par Napoléon pour prévenir tout problème à l’avenir.

L'aspect actuel du fort est le résultat des travaux de reconstruction commandés par Carlo Felice, au plus fort de la Restauration, qui, à partir de 1830, le transformèrent en l'une des plus grandes structures militaires de la Vallée d'Aoste. À la fin du XIXe siècle, le fort commença à décliner, étant d'abord utilisé comme colonie pénitentiaire, puis comme dépôt d'armes. Désaffecté en 1975 par les militaires, il fut acquis par la Région Vallée d'Aoste en 1990 et entièrement rénové en 2006.

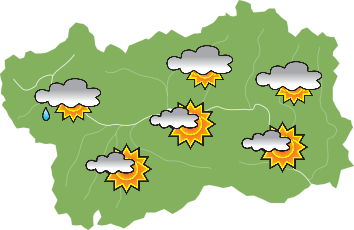

Situé au premier étage de l’Opéra Carlo Alberto, le Musée des Alpes est un espace interactif à travers lequel le visiteur peut voyager à la découverte du monde alpin, en explorant avec les cinq sens une montagne vécue et transformée par la main de l’homme. Les salles du parcours d’exposition sont divisées en quatre sections, qui abordent la montagne d’un point de vue naturaliste, géographique, anthropologique et météorologique, impliquant des visiteurs de tous âges, grâce à la fusion entre tradition et nouvelles technologies.

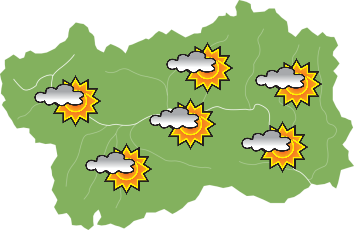

Le Musée Les Alpes des Enfants, installé à l’intérieur de l’Opéra Vittorio du Fort de Bard, est un voyage immersif au cœur des Alpes, pensé pour les écoles, les familles et les passionnés de nature. Un parcours qui invite à réfléchir au changement climatique et à ses effets sur les écosystèmes alpins : le recul des glaciers, la diminution de la neige, l’augmentation des températures et les transformations qui en résultent.

Dès l’entrée, une grande tente géodésique accueille les visiteurs dans une ambiance faite de sons, d’images et de lumières : c’est ici que l’on reçoit les premières « coordonnées » pour démarrer l’exploration. Le parcours se déploie ensuite à travers plusieurs salles, chacune dédiée à l’une des quatre cimes symboliques de la Vallée d’Aoste – Monte Rosa, Cervin, Grand Paradis et Mont Blanc – et à leurs zones glaciaires.

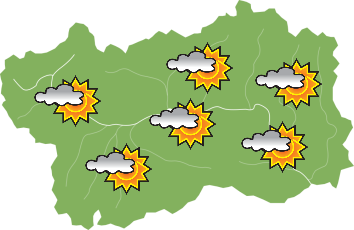

Les cellules étroites où étaient enfermés les prisonniers accueillent aujourd'hui un itinéraire historique qui mène à la découverte de l'histoire du site militaire, point de transit stratégique pendant des siècles. À travers des films, des documents et des reconstitutions 3D à fort impact, vous pourrez découvrir l'évolution architecturale de la forteresse et les personnages historiques qui en ont marqué les principaux événements : de l'an 1000 à sa reconstruction en 1830, jusqu'à nos jours.

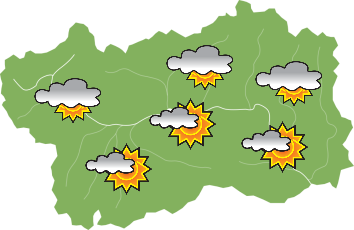

Situé dans l'Opéra Ferdinando, au premier niveau de la forteresse, le musée emmène les visiteurs dans un voyage à travers l'évolution des techniques défensives et des frontières. À travers des maquettes, des films et des armes authentiques, vous pourrez découvrir comment les forteresses se sont transformées de l'époque romaine au XXe siècle. Une section spéciale vous invite à réfléchir sur le concept de frontière, en offrant un regard sur le rôle du Fort de Bard dans le contexte historique et géopolitique de différentes époques.